Arabisch عربي Nederlands Русский Français Español Türkçe Paschtu پښتو English Persisch فارسی

Ein Moor geprägt vom Klimawandel

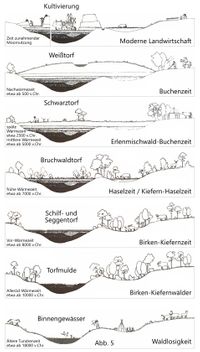

Beim Großen Moor handelt es sich um das südlichste Flachlandmoor. Die Niederschläge sind hier nicht so häufig und regelmäßig wie z.B. in den Mooren im Emsland. Es gab in der Geschichte unseres Moores immer wieder Trockenphasen, aus denen der hier liegende etwa 6.500 Jahre alte Baumstamm stammt. Ständige Wurzelfunde, die die Abtorfung störten, gehörten zu den Besonderheiten und Erschwernissen des hiesigen Torfabbaus.

Die dendrochronologische Datierung von etwa 500 Kiefern aus dem Großen Moor ergab einen Zeithorizont von 4619 bis 4431 v. Chr. (Abb. 2).

Das intakte Moor wächst pro Jahr 1mm.

Im Torf sind häufig die Pflanzenbestandteile (Torfmoose, Wollgras, Binsen) noch erkennbar (Abb. 6).

Harte Arbeit, die Beseitigung von Wurzelstucken (Abb. 3). Der Lohn, ein Feld zur Bewirtschaftung (Abb. 4). Die vielen Wurzeln -die Stucken- führten dazu, dass sich die ganz großen Torfbagger, z.B. der „Gigant im Moor“, der größte Elektrotorfbagger Europas, in unserem Moor nicht wirtschaftlich einsetzen ließen. Die Förderarbeiten mussten zu oft unterbrochen werden.